Però, come si dice? Con la poesia e con la fantasia non si mangia. E non si vince.

O almeno non si vince più come una volta.

(Ilva Football Club, Fulvio Colucci, Lorenzo d’Alò, 2016)

Una giovane famiglia cerca di crescere il proprio figlio nella speranza che la realtà non gli rubi la spensieratezza. Sullo sfondo lo sguardo costante delle ciminiere copre la vista e il cielo: le braccia della fabbrica come giraffe su una giungla d’acciaio, uno stadio gremito di luci, l’astronave, l’Ilva di Taranto, costruita nel 1960 con l’obiettivo di rilanciare l’economia meridionale in nome di una presunta idea di progresso, di benessere. Il “patto d’acciaio” sostenuto da una concezione della scienza e della legge che tuttora permette di aggirare le questioni ambientali e sanitarie, puntando il dito persino contro il vento, reo di portare con sé tonnellate di polvere, diossine, minerali, spargendoli su campi da coltivare, da pascolare, su strade e persone.

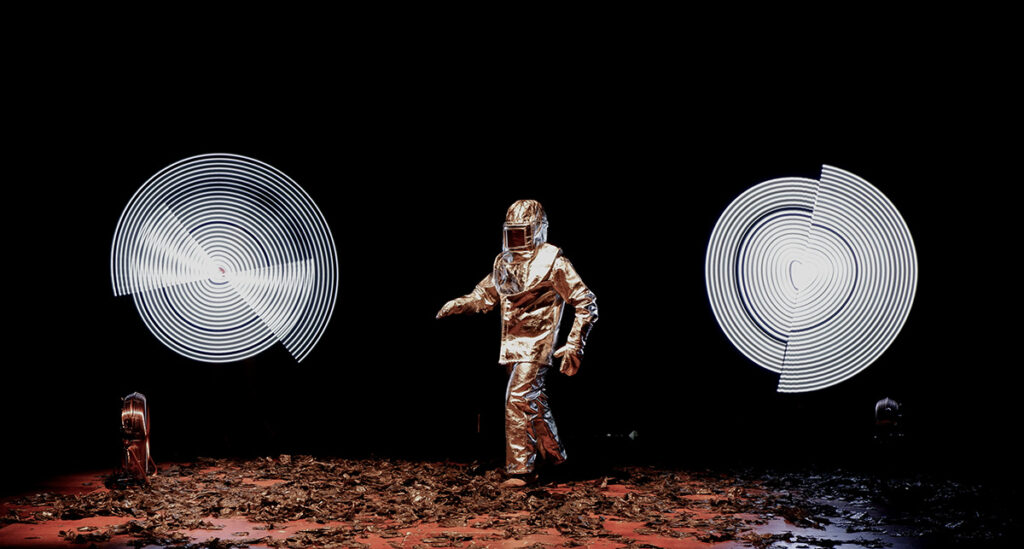

Ilva Football Club nasce nel 2022 dall’incontro tra la compagnia Usine Baug e i Fratelli Maniglio traendo le fila dall’omonimo racconto di Fulvio Colucci e Lorenzo D’Alò (Kurumuny, 2016) e da una lunga ricerca sul campo. Lo spettacolo segue a cerchi concentrici le storie di una famiglia e la memoria delle squadre calcistiche operaie del quartiere Tamburi vecchio, i cui destini inevitabilmente orbitano a un passo dalla più grande acciaieria d’Europa. Tre fratelli crescono giocando tra la polvere e le strade del quartiere, sognando la squadra di calcio più forte del Meridione. La Carbonara, Ripiano, Papalia, De Tuglio, Andrisani, Guarino, Catapano, Casile, D’Alò, De Gennaro, Capozza. Non sono professionisti, almeno sul campo da calcio: operai, la cui quotidianità è così dura, il tempo per distrarsi così esiguo, che un pallone da rincorrere gli basta per sognare di sfidare le maggiori squadre calcistiche nazionali, per brillare. Peccato che il luccichio non proviene dai sogni, ma dai metalli che gli operai-calciatori maneggiano ogni giorno. Sono sulle magliette, sul prato, nei polmoni della gente di Taranto.

Una volta adulti, i tre fratelli si trovano a fare i conti con la presenza ingombrante della fabbrica: chi sceglie di starle lontano, chi si vede costretto a cedere al ricatto occupazionale, e chi tra quelle strade si innamora e cerca di mantenere accesa la speranza della compagna e del figlio, continuando a narrare le vicende della squadra amatoriale più tenace della penisola. L’amore per lo sport viene trasmesso da padre a figlio, trasformando la difficile esistenza in una partita con fuorigioco e cartellini gialli. Sulla scena, piccoli giocattoli accompagnano la cronaca delle partite, quasi a nascondersi dalla lunga ombra dell’acciaieria e delle malattie degenerative che diffonde dalle sue canne fumarie, in uno spaesamento di scala tra la fantasia, un poema epico calcistico, il gigante. Le parole del padre prendono corpo nelle azioni sospese mimate da quattro attori, che dentro un occhio di bue tirano calci di rigore, scartano, parano a rallentatore come fossero alla moviola, per studiarne le sfumature e i dettagli.

Le azioni dei calciatori e le radiocronache delle partite si uniscono alle luci intermittenti a neon, i rumori assordanti, i fumi minacciosi e le polveri dell’astronave. Le braccia illuminate della fabbrica danzano nella notte con le movenze di passi da gigante: il gigante d’acciaio. Acciaio richiamato nei fumi di carta stagnola, che volando su grandi ventilatori sembrano prendere la forma di fiori. Fiori che appassiscono, diventano fumi, e polvere. Polvere che ricopre ogni cosa, trasformando il veleno in magia agli occhi di bambini, che si immaginano robot o cavalieri invincibili. Invincibili come i sogni della squadra operaia che fuori dagli spazi dell’Italsider, sotto lo sguardo delle ciminiere, riesce a partecipare alla Coppa Italia, sfidando squadre di professionisti e incalzando verso la vittoria.

Sulla destra le vicende attorno al colosso industriale si riflettono nella dimensione quotidiana di uno schermo televisivo. Partite di calcio disseminano indizi di una grande vittoria mai realmente accaduta, seppur sognata e fantasticata, mentre pubblicità di automobili e utensili da cucina indugiano sulla promozione di un’idea di progresso consumistico che continua a chiedere sacrificio, malattia, abbandono, morte. Nel 2022 l’ONU inserisce l’area di Taranto nella lista delle “zone di sacrificio”, luoghi definiti sacrificabili in nome del profitto e della produzione, in nome di quel “patto d’acciaio” tra salute e lavoro che politici e governi continuano a ignorare e più o meno apertamente accettare. Parallelamente, le analisi di un medico seguono e illustrano al pubblico la cartella clinica: il destino, denunciato dai monologhi in scena, di una famiglia a più riprese vittima di una fabbrica insormontabile, della mancata promessa di benessere, di interessi e speculazioni.

Cosa sarebbe successo se la squadra dell’Italsider avesse partecipato alla Coppa Italia, portando gli sguardi di tutta la penisola sulla città e sulla grande vittoria del calcio siderurgico? I sogni si incagliano continuamente nella durezza del reale, inscalfibile. La fantasia prova ad alzarsi in alto, come gli operai-calciatori che tentano di raggiungere i loro compagni professionisti, invano, lasciando un forte senso di impotenza e rabbia. La finzione non vince mai, neanche in teatro, e chi tra gli spettatori è appassionato dello sport individua sin da subito la menzogna del riscatto. I giocatori dell’Ilva Football Club sono semplici lavoratori che sollevano terra e metallo, il figlio della coppia protagonista è solo uno dei tanti piccoli cadaveri sulla coscienza dell’umanità. Eppure la vita prolifera comunque nelle terre malate, Taranto non è stata evacuata e di certo non si può circoscrivere un male invisibile come la diossina. Così i bambini continuano ad ammalarsi, gli adulti a lavorare nella fabbrica, i campi e i mari a produrre i loro frutti.

Ilva Football Club si inserisce, attraverso una fantastica testimonianza sportiva, in una cornice di ricerca artistica che predilige la materia del reale, dell’accadimento di cronaca storica, dell’attualità da restituire a un pubblico che si crede spesso ignaro o ancora da sensibilizzare. Il reale non è solo spunto o la fonte da cui trarre un’idea drammaturgica, ma sembra diventare esso stesso la ragione, lo stile, l’obiettivo dell’operazione artistica, in determinate circostanze. Posta la legittimità e la necessità della denuncia, come della consapevolezza dei limiti artistici, viene da chiedersi quale valore possiamo attribuire alle storie. E quali storie vogliamo raccontare: la storia della Sidercalcio che vince la Coppa Italia sotto lo sguardo delle ciminiere, o la storia in cui anche la speranza svanisce di fronte al muro del reale, e non rimane altra cosa da fare se non ricordare come sono andate le cose? Le vittime con nome e cognome in questo mondo non si riescono più a contare, sono troppe.

Tocca di nuovo tornare ai massimi sistemi, a creare storie finte, fintissime, come una squadra di operai-calciatori che riesce a battere l’Inter proprio grazie ai suoi poteri cancerogeni. Lo spazio artistico non è innocuo, e così le storie nel loro narrarsi: se la memoria può continuare a nutrire il presente, il teatro può diventare terreno di prova per immaginare nuovi futuri.