Questa conversazione fa parte dell’Osservatorio sulle arti infette, un progetto realizzato nell’ambito del Laboratorio avanzato di giornalismo culturale e narrazione transmediale organizzato da Altre Velocità: si tratta di una serie di conversazioni che le partecipanti al laboratorio hanno condotto con artisti, operatori e studiosi per indagare i mutamenti e le difficoltà del teatro rispetto alle conseguenze della pandemia del Covid-19.

Se leggendo la parola “genoma” ti torna in mente di quando, al liceo, le uniche cose che sapevi di biologia erano pronunciare «acido desossiribonucleico & ribonucleico», forse sei nel posto giusto. Se qualche annetto dopo, invece, qualcuno ti dicesse che di questo genoma collettivo fai parte anche tu? Che dare un nome alle cose può servire a capirle meglio, a reinventarle? È un po’ lo stesso principio di quando chiedi allo psicanalista «come si chiama la cosa che ho?», perché l’unica cosa di cui hai bisogno è avere un nome, dare un nome.

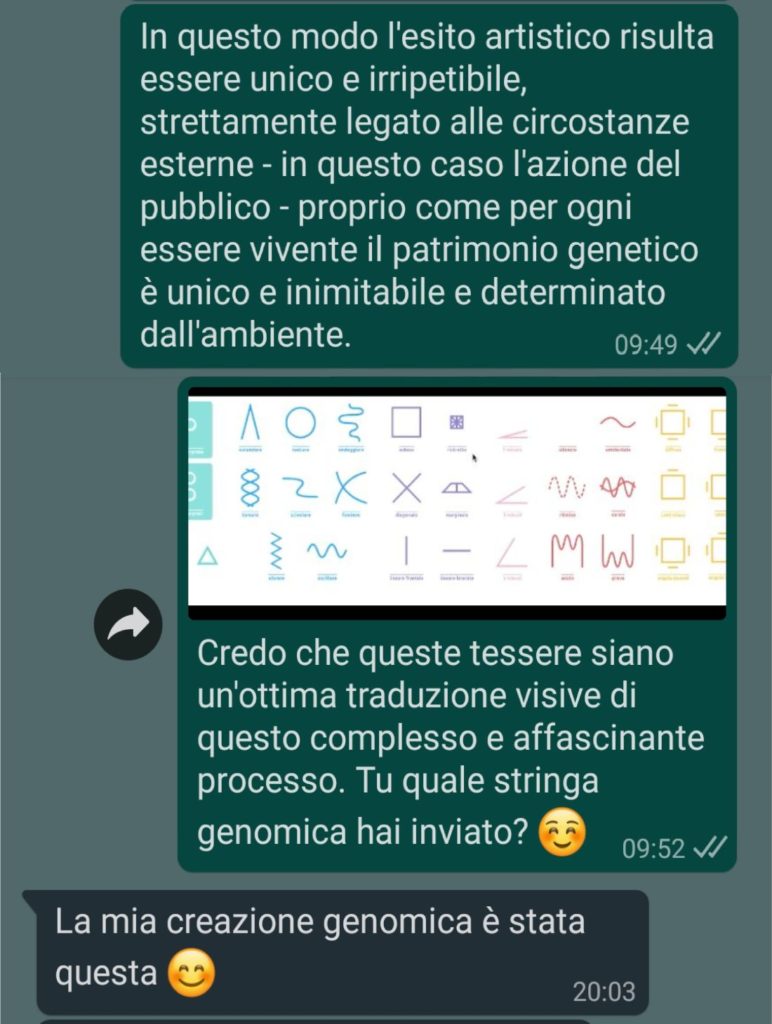

Se la parola “genoma” la stai rileggendo qui, proprio ora, la troverai in associazione a due nomi, a due volti, a due performer che si attorcigliano come due filamenti di carne e capelli, due fil di ferro – da leggersi anche con l’accezione di fils de fer – danzanti e impegnati in un esperimento interattivo che crea un’interdipendeza tra l’azione spettatoriale e quella attoriale.

Perché abbiamo deciso di non raccontarvelo, bensì di farvelo vedere attraverso degli screenshots? Perché Genoma Scenico è un generatore di casualità performativa, tanto quanto un incontro spontaneo che avviene in chat.