L’attacco terroristico alle torri gemelle è «la più grande opera d’arte di tutti i tempi». Così Karlheinz Stockhausen definiva provocatoriamente l’11 settembre 2001. Così inizia A House in Asia di Agrupaciòn Señor Serrano: raffinato spettacolo sulle nostre società dello spettacolo.

È l’11 settembre 2015 a Roma, durante il festival Short Theatre. Siamo in un teatro e siamo anche, virtualmente, all’interno di un videogioco, dentro a una cabina di comando: sentiamo le voci indistinte dei piloti, sappiamo che c’è un bersaglio che vogliamo raggiungere, non sappiamo ancora quale. Pochi minuti d’attesa, poi nello spazio visivo dell’inquadratura compaiono le due torri: intatte, sicure, protette. Il resto lo conosciamo molto bene, non abbiamo più bisogno di vederlo. Agrupaciòn Señor Serrano proietta una sequenza di nero. Noi la oltrepassiamo: evochiamo con sicurezza l’icona madre e dilagante del nostro millennio.

A House in Asia, vincitore del Leone d’argento alla Biennale di Venezia 2015 per l’innovazione teatrale, rivoluziona gli spazi, i tempi e i mezzi della rappresentazione. Racconta le vicende post 11 settembre attraverso tre personaggi principali: Achab, capitano del Moby Dick di Melville, aka George Bush; Geronimo, o Moby Dick, aka Bin Laden; e Mark Owen, o Ismaele, aka Matt Bissonnette, il SEAL che uccide Bin Laden.

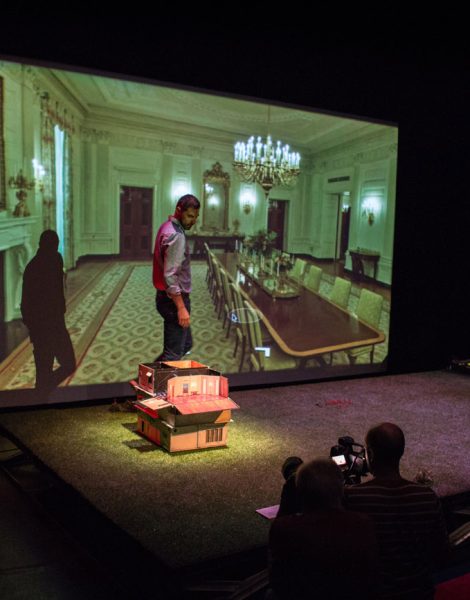

La caccia all’uomo viene proiettata su uno schermo che accoglie una scenografia ibrida, in presa diretta sullo svolgersi della narrazione teatrale. L’occhio dello spettatore si fida quindi della proiezione, la predilige ignorando o trascurando volutamente quel che accade sul palcoscenico e aderendo così alla logica del “se non è su uno schermo non esiste”.

Siamo quindi all’interno di un’estetica aggiornata, profondamente intermediale, che gioca sui livelli di realtà, che li interconnette e li complica. Una delle parole chiave dello spettacolo non a caso è reflection, riflesso: rimbalzo tra la realtà e la rappresentazione, tra il vero e le sue narrazioni. Palcoscenico, videogioco, ripresa documentaria, citazione cinematografica, discorso politico, videoclip: tutto rientra nelle maglie di un resoconto complesso e sempre stratificato.

A House in Asia è contemporaneamente una e quattro case: quella a Abbottabad di Bin Laden, quella in North Carolina per le esercitazioni militari, ancora quella del set cinematografico di Katherine Bingelow per il film Zero Dark Thirty, è infine la casa modello che rappresenta tutte le altre. Quest’ultima si configura sul palcoscenico come oggetto a metà tra un inquietante modellino militare e una rassicurante casa delle bambole in mano ad attori che davvero “agiscono” (che giocano un ruolo, to play a role) e costruiscono meticolosamente la propria narrazione dei fatti.

In effetti di un gioco di ruolo sembra trattarsi: gli attori spostano gli indiani e i soldatini tra case e alberi in miniatura, muovono a mano le macchinine, gli elicotterini, dispongono i carroarmati sul tabellone del Risiko. Così metaforizzano il grande impianto della guerra dove Bush assume i tratti del capitano Achab, ossessionato dalla caccia a Moby Dick, e dove Bin Laden viene ad essere non solo il capodoglio albino, ma Geronimo, l’Apache guerriero, per ironico dato storiografico. “Operazione Geronimo” è infatti il nome assegnato alla missione Bin Laden, grottesca giustificazione, proprio perché reale, dell’accostamento dal sapore postcoloniale Bin Laden-Geronimo.

La realtà pare imitare l’arte. Che cosa è davvero reale? Cosa è finzione? A House in Asia si pone sulla retta tangente tra queste due domande e restituisce una versione dei fatti a collage: gli elementi cronachistici annettono quelli finzionali e inglobano nell’economia dello spettacolo le altre narrazioni sullo stesso evento. È il caso del film della Bingelow, Zero Dark Thirty, ma è anche l’incredibile caso di No easy day, libro di Matt Bissonnette davvero pubblicato con lo pseudonimo di Mark Owen, aka cantante dei Take That. Ecco che la realtà sembra offrirsi più inverosimile della finzione, sembra ironicamente prendersi gioco dello spettatore che sulle note di Back for Good ascolta interdetto: «Whatever I said, whatever I did, I didn’t mean it».

Il linguaggio della comunicazione lineare è quindi irreversibilmente inficiato, inattendibile. Agrupaciòn Señor Serrano cavalca l’onda di questa sofisticazione e adotta per la sua narrazione il linguaggio autocelebrativo della grande America di massa, l’America veramente colonizzatrice di usi e costumi, dal McDonald ai brani country e pop, entrati a pieno titolo nell’impasto delle sequenze narrative. La caccia all’uomo assume così la retorica dell’eroismo hollywoodiano nella bocca dell’Ismaele di Melville. Eppure qualcosa si incrina, qualcosa si inceppa. Pare esserci un errore di programmazione, un loop che costringe Matt-Mark-Ismaele a ripetersi identico, a perdere la propria identità nella ripetizione. Non è la riproducibilità tecnica di Benjamin questa: è la ripetizione a loop dei linguaggi informatici, automatismo estremo che spoglia le azioni di senso e umanità. Matt-Mark-Ismaele incarna questa contraddizione e fragilità del sistema. Spettatore a sua volta, ma anche attore e narratore, rivela un’identità stratificata e incerta: come chi entra in guerra, come chi finisce, suo malgrado, a far parte del gioco.

di Elena Carletti

foto di Nacho Gómez

L'autore

-

Redazione intermittente sulle arti sceniche contemporanee.