Un annoso problema tormenta coloro che riflettono sulla rappresentazione scenica e sullo spettacolo dal vivo: la sua impermeabilità, la sua fuga dal tempo, il suo avere senso nel qui ed ora, la sua refrattarietà alla riproduzione. Quasi il teatro fosse una lezione di immanenza, così sfuggevole in un’epoca in cui tutto diventa facilmente virale e in cui è impossibile passare senza davvero lasciare traccia. Quello che resta, però, sono le testimonianze, vecchie immagini di scena, persino la nostalgia di stagioni passate e mai vissute. Piccoli antidoti che poco soddisfano il desiderio di assaporare il gusto di spettacoli nati dalla sinergia di registi e operatori culturali che hanno rimodellato la storia del teatro pubblico italiano.

Eppure, Massimo Popolizio, con il suo L’albergo dei poveri, in scena al Piccolo Teatro di Milano, ha in qualche modo donato la possibilità agli affezionati di una stagione teatrale forse tramontata di tornare indietro nel tempo, poiché ha scelto di riportare il dramma con cui, nel 1947, Paolo Grassi e Giorgio Strehler aprirono la stagione del nuovo teatro Stabile meneghino, creando un collegamento tra passato e presente anche grazie alla scelta di mantenere la stessa traduzione del titolo del testo adoperata da Strehler, regista che mise in scena l’opera. Conosciuto anche come I bassifondi, il testo di Maksim Gor’kij offre un affresco della miseria umana, tratteggiando psicologie e caratteri che si muovono stanchi e confusi sullo sfondo di un ostello che si presta come odiata ma unica soluzione alla vita da mendicante per la quasi totalità degli ospiti che vi alloggiano.

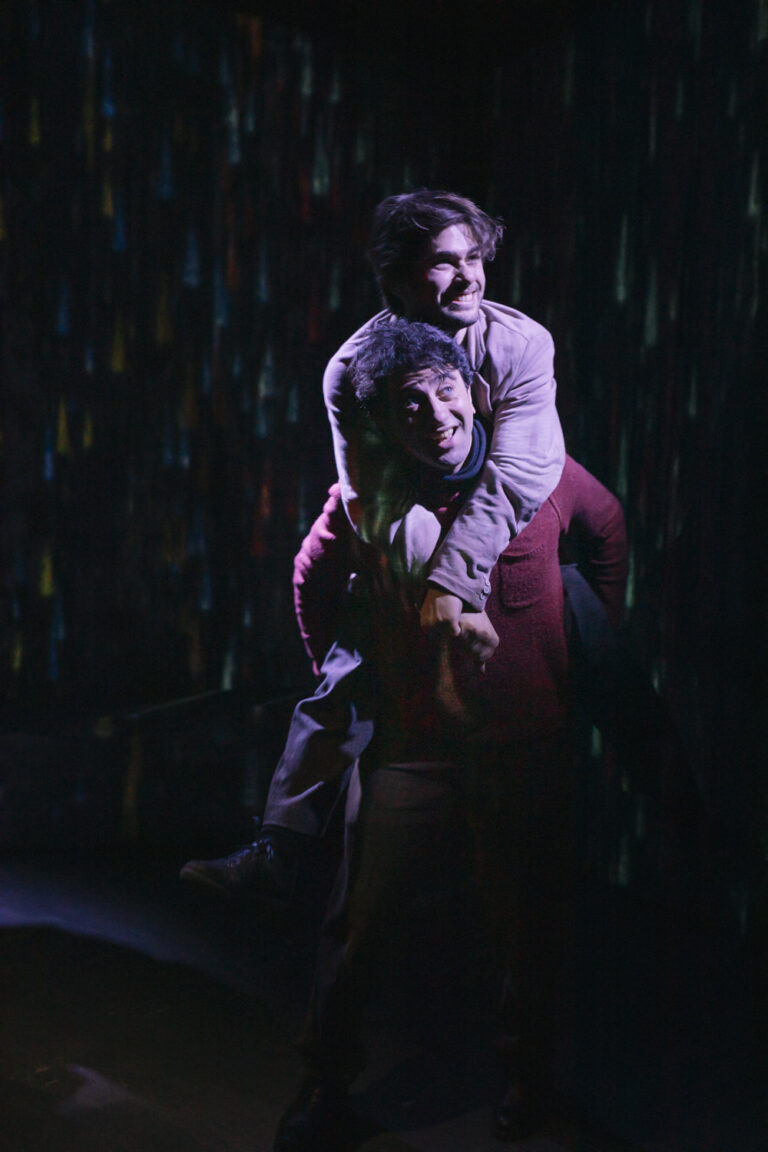

Nella regia di Popolizio (affiancato nella riduzione teatrale da Emanuele Trevi) la tragedia di una condizione opprimente vissuta dagli emarginati viene esaltata dalla massiccia presenza di un numero elevato di attori, dalla dimensione degli arredi e dalle assi di legno che ricostruiscono un luogo ammuffito e decadente, privo di aria pulita, privo di salubrità e privo forse di qualsiasi speranza di una via di fuga. Infatti, i personaggi si muovono più simili a ratti che a esseri umani, e persino il grigiore delle vesti, esaltato dalle luci a tratti fredde e a tratti sabbiose curate da Luigi Biondi, lega le figure a una condizione bassa e animalesca.

Non è un caso che gli unici sprazzi di colore appartengano alla figura del principe (interpretato da Martin Chishimba), vestito con una tunica d’un rosso brillante, promotore di messaggi di onestà e giustizia sbeffeggiati e irrisi quasi con blasfemia dai ladri e giocatori d’azzardo con cui si trova a condividere l’ostello, e ad Anna (interpretata da Zoe Zolferino), moglie giovane ma infelice del turbolento “parassita”, la quale viene illuminata, nel momento in cui si alza il sipario, da una luce bluastra che richiama da un lato il livore dei cadaveri, dall’altro la calma e la pace del riposo eterno ormai prossimo. Entrambi questi due personaggi sono caratterizzati non solo dal colore, ma anche e soprattutto dai suoni: la moglie malata si fa presenza attraverso i lunghi sospiri sofferti, suoni mortali che appesantiscono l’umore di tutti i frequentatori dell’ostello, mentre il principe s’impone grazie ai canti arabeggianti avvolgenti e rassicuranti, poiché unica finestra di un luogo blindato.

Ulteriore personaggio che si distacca dalla massa di disperazione e abbandono in cui versano gli altri è il vagabondo Luka (interpretato da Massimo Popolizio). Anch’egli portatore di musica e sonorità diverse, Luka si impone all’interno del gruppo come salvatore di anime perdute, incarnando dunque quello che forse è lo spirito principale del testo, motivo per cui Strehler decise di usarlo come pietra d’angolo di un teatro del dopoguerra, pensato per spettatori reduci da distruzione e paura: lo spirito dell’intimità religiosa intesa nel senso più laico possibile, fautore di quella speranza che abbraccia tutti gli esseri umani e che rende questo testo teatrale attualissimo pur essendo passato più di un secolo dalla sua scrittura.

Non vi si legge nelle intenzioni di Popolizio la volontà di attualizzare il testo, che anzi resta molto fedele all’originale, eppure il risultato finale è quello di una vicinanza dello spettatore ai sentimenti e alle reazioni di ciò che vede agito. Forse ciò che stona, e che in parte disattende le aspettative dello spettatore estraneo al testo di Gork’kij, è l’assenza di una forza che lega ed esalta gli ultimi che vivono, piangono, si ubriacano, imprecano insieme. È un’umanità priva di collante, inconsolabile, formata da tante solitudini che non si esaltano, nella vicinanza, fino a diventare una massa unita.

«Il rumore non ha mai impedito a nessuno di morire», con queste parole uno dei personaggi risponde al principe che, mosso da pietà per la moribonda Anna, invoca inutilmente un silenzio rispettoso delle sue sofferenze. L’unico comune denominatore dei poveri emarginati è forse il cinismo, figlio di una lucida e purissima disillusione che fino alla fine tiene le redini della narrazione (profondamente d’impatto è l’immagine che chiude lo spettacolo). Ben lontani dunque dall’invito leopardiano all’umanità imperfetta e debole di unirsi per resistere alle intemperie di una Natura Matrigna, L’albergo dei poveri rovescia il principio di solidarietà, illustrando con una tavolozza di colori di cui riconosciamo subito le tinte e le sfumature un’emarginazione che, seppur diversa da quella viva nei primi del Novecento, ne conserva le radici profonde. La nostra è un’emarginazione intimistica, che ha più a che fare con l’individualismo sfrenato piuttosto che con la sfortuna o con condizioni socio-economiche avverse, un’emarginazione che abbraccia completamente l’asprezza che caratterizza l’intero spettacolo di Popolizio.

È una rappresentazione cruda dei bassifondi intesi non come luoghi abitati da persone povere nel portafoglio, ma da personaggi avidi, egoisti e ciechi di fronte a ciò che vi è fuori, intrappolati come sono in una stanza ammuffita. «Meglio essere cieco che vedere tutto questo» sintetizza uno degli alloggianti, laconico, cosciente di un rovescio del mondo in cui tutti noi siamo immersi.